人口問題、医療・健康問題、食料問題、地球環境・自然災害問題、エネルギー問題、貧困・格差問題、など持続可能な社会を考える上で、極めて難しい問題に直面しています。この社会で暮らし続け、未来の人たちが安心して暮らせる社会を作るためには、 社会のあり方を見直し、持続可能な社会へと変えていく必要があります。

IRODORIでは、誰もが社会課題や地域課題に関心を持ち、自らの想いやアイディアをカタチにできるよう支援を行うツール開発をしています。

ローカルダイアログ

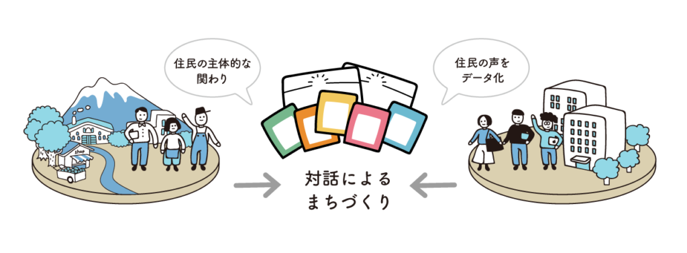

ローカルダイアログは、自分たちが住みたいまち、暮らしたいまちの姿を考え、カードを使って対話しながら、まちづくり戦略を作っていくワークショップです。

従来のアンケート(住民意識調査)や住民参加型ワークショップでは、まちづくりに意欲的な人の意見をデータ化しにくいことや、その後の政策策定まで住民が主体的に関わる機会が少ないという課題がありました。

対話しながらゲームをするように進めることができるので、子どもから大人まで多様な世代がまちづくりに参加できます。

公式ホームページ:https://ld.garakuta.tokyo/

自治体での展開事例

自治体でのローカルダイアログを活用した事例を3つご紹介します。

- 北海道岩内町 総合振興計画の策定

- 大阪府富田林市 SDGs未来都市

- 栃木県真岡市 地域おこし協力隊採用支援

1.北海道岩内町:総合振興計画の策定

新たにつくる総合振興計画の策定に活かすことを目的に、高校生から子育て世代、老人クラブまで、幅広い年代で全16回のワークショップを実施しました。合計167名が参加され、ローカルダイアログを通じて可視化された意見は、町の強み・弱みに分類してデータベース化し、政策策定の判断材料として活用しました。

また、職員が継続的に町に出て町民の声に耳を傾けられるようにするために職員向けのファシリテーター研修も実施。住民と直に顔を合わせることが増え、地域の課題とセットで、プレーヤーの顔が見えるようになったとの感想も出てきています。

レポート記事の詳細はこちら:https://ld.garakuta.tokyo/1480/

2.大阪府富田林市:SDGs未来都市

2020年度にSDGs未来都市に採択された富田林市。産学官医が連携した、産官学医包括連携 “TOMAS” 「商助」で支えるエコシステム事業で、市民の声を可視化するツールとしてローカルダイアログを使用。地域住民のアイデアを可視化し、それを実現する際に民間企業のサービスや製品を活用していく仕組みの構築を行いました。

3.栃木県真岡市:地域おこし協力隊の採用支援

地域おこし協力隊の採用支援でローカルダイアログを活用。地域おこし協力隊を採用し、さらに活躍してもらう環境をつくるためには、なぜその地域で地域おこし協力隊の採用をするのかを明確にすることと、地域の受け入れ体制を構築することが重要になるため実施に至りました。

栃木県真岡市では、募集要項をつくるにあたって市民の皆さんとともにローカルダイアログを用いてまちについて対話の場をつくりました。真岡市のストーリーを整理し、まちにおいて地域おこし協力隊に求められる役割を一緒に考えて明確にすること。そして、採用の段階で関わってもらうことにより、市民の皆さんへの周知・協力体制を構築するきっかけとなりました。

企業での展開

地域をフィールドにした事業開発を主な目的として、企業での導入も増えてきています。事業を推進していく上で重要な行政職員や地域住民の方々との関係づくりを課題とされている企業が圧倒的に増えています。地域住民の方々と対話し、まちのことを知るためのツールとして、企業内でファシリテーターの養成、ローカルダイアログを活用した場づくりの運用支援、事業提案支援等を行っています。

導入企業様:

- 東日本電信電話株式会社

- 株式会社地域創生COデザイン研究所

- Modis株式会社

個人ファシリテーター

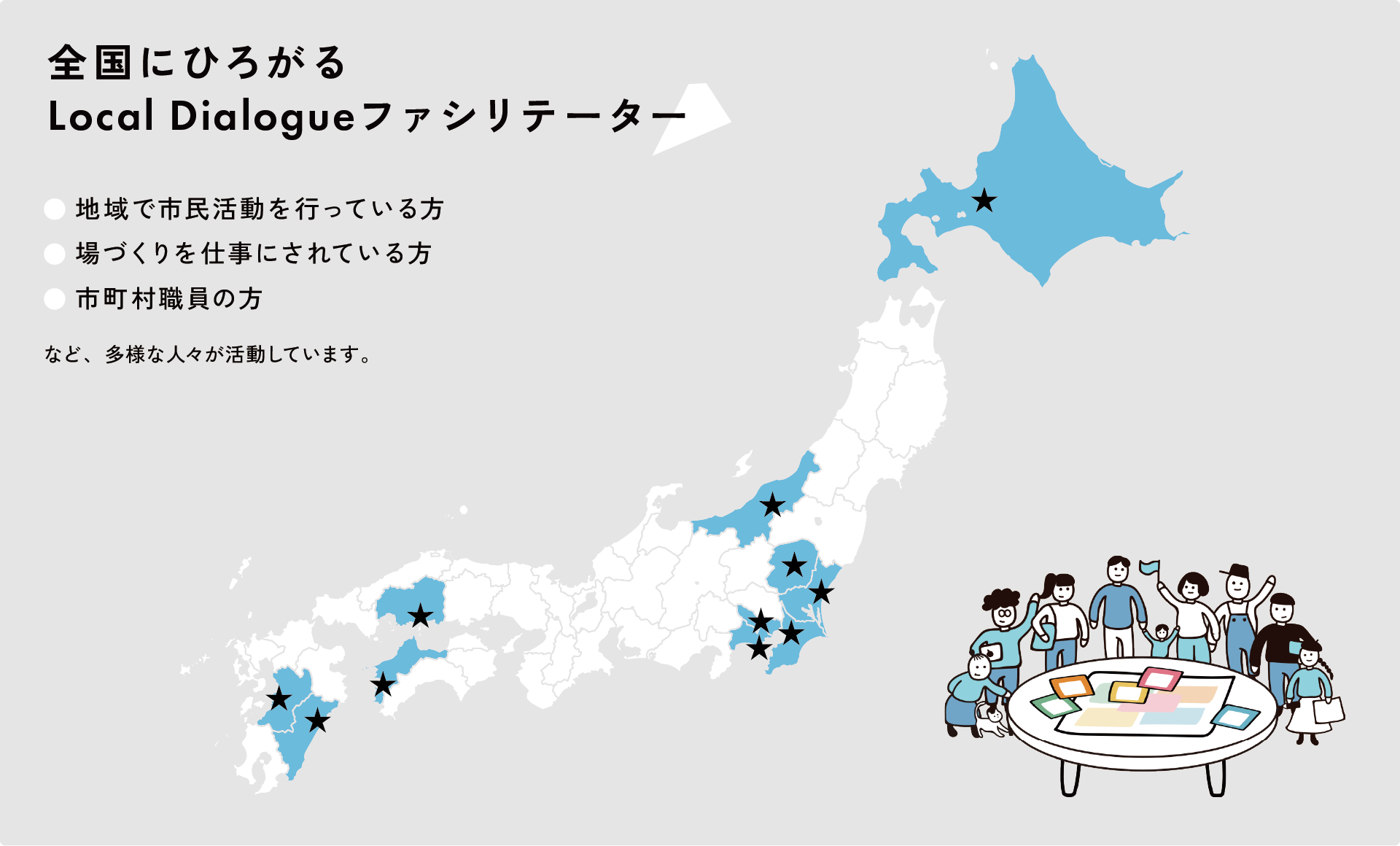

ローカルダイアログの公認ファシリテーターとして活動している人たちが全国にいらっしゃいます。

地域で市民活動を行っている方、場づくりを仕事にされてる方、自治体職員の方等、多様な方がファシリテーターとして活動されています。月に数回、興味を持ってくださった方向けに体験会を開催しています。公認ファシリテーターになりたい方向けには、養成講座を実施しています。

公認ファシリテーターの皆さんのプロフィールがこちら

https://ld.garakuta.tokyo/facilitator/

お問い合わせ先はこちら

https://ld.garakuta.tokyo/contact/

ワガママ会議

私たちは「ワガママ」の定義を、「日々の暮らしのなかで諦めていることや我慢していること」としています。ワガママ会議とは、普段、地域や組織において声をあげる機会が少ない人たちのワガママを可視化し、解決するべき課題の本質を特定していくワークショップです。

「課題は何ですか?」「困っていることは何ですか?」と聞いても、満足な回答が返ってくるケースは多くありません。当事者たちにとって気が付いていても言いにくいものや、本人でさえも言語化できていない部分に、本当の課題が眠っていることもあります。ワガママ会議では、誰もが発言をしやすく、さらに解決に向けて自分事として捉え行動を起こしたくなるような場づくりを行っており、地域の中間支援組織や、自治体、企業でも課題の可視化に活用されています。事例をご紹介します。

1.行政職員向け

三重県桑名市、島根県津和野町、福井県あわら市、北海道東神楽町、群馬県庁などで行政職員向けに実施。日々の業務の中でのワガママを可視化し、それを解決するために各部署でできること、官民が連携して取り組むべきことを整理。行政内のDX推進をしていく際に職員が何に課題を感じているのかを可視化し、具体的なアクションにつなげていく前段として活用しました。

官民連携アドバイザー

https://irodori-group.jp/sys/projects/003/

2.中間支援組織

栃木県小山市の市民で組織している中間支援組織、NPO法人おやまワガママLabが主催で毎月3日に開催し、小山市に暮らす人たちのワガママを可視化しています。地域の人たちの「これをやってみたい!」という声を聞きながら、その背景にある地域の課題や個人の想いを深掘りし、データを蓄積していきます。時間帯や場所の決定、広報方法などを毎月工夫して実施しており、地域の多様なコミュニティと連携しながら行っています。